布堆花,是应用广泛、风格独特的民间艺术之一。兴起于民国初,民间利用各种颜色的下角布料,按图案进行色泽搭配,剪成花叶、花瓣等各种零部件,再将其拼接。堆花作品有枕头顶、兜肚、蹄蹄裤、老虎枕头等。堆花图样按作品用途式样而定,蹄蹄裤一般是在膝盖部位堆上“大石榴”、“老寿桃”等,既美观又耐磨。“花排排”一般上部堆蔓草花卉,下部衣袋上堆圆形花。堆花风格粗犷,美观大方,为实用工艺品。

子长布堆花和布贴花同属一类,但它又区别于布贴花。布贴花不要求厚度,是单层制作,而布堆花要有厚度,制作方法上也较布贴花繁难一些。首先在预备好的刮浆布上,把作者所需要的艺术造型各个部位零剪下来作底样,然后再按意图要求用有色布块、点、尖贴到底面上,高面,用剪子顺底样的边沿(要大于底样),把布面多余的部分剪去,然后把面布外廓突出的部分折回贴到底样背面,整个造型零件表面用有色布处理。这道工序完成之后,再贴到要装饰的东西上。装饰是由造型边沿一层压一层向内贴。最后一道工序是加固。用针穿上丝线顺层层边沿固定到装饰品上。这样可防止因搓洗、长期磨损花片脱落。其操作过程大致如此。

布堆花应用广泛、普遍,其作者遍及全县各乡镇,所以她们的风格、技法也各有不同。

南沟岔镇路家渠村老艺人加氏女,从十三岁时就开始学习布堆花艺术,没有别人教,全靠自己在生活中观察,体验,加上丰富的想象力,不断提高了布堆花的艺术。她的作品粗犷、浑厚,构图简洁而富有情趣。她的代表作“游鱼戏莲花”、“石榴赛牡丹”已被省艺术馆所收藏。

瓦窑堡镇阎家枣林村的李翠英,涧峪岔镇康家坪村的王玉莲,布堆花艺术,构图复杂,表现细腻,属同一个风格。南沟岔镇路坪村的加应兰,布堆花构图多样,想象力丰富,塑造了胖娃娃趴在地上,从口里长出美丽的莲花,茂密的大树上坐着几个玩耍嬉闹的胖娃娃。她的作品也被省艺术馆收藏。

还有涧峪岔镇南家峁村的刘汉金,她的布堆花作品很讲究色彩配比,偏重色彩的鲜艳。南沟岔镇薛家渠村的刘玉珍,布堆花构图新颖别致,讲究图案对称。她们几人的作品都有独特的风格,均被收藏于省艺术馆。

目前,武治兰,张家春等成了布堆花艺术的代表性传承人。

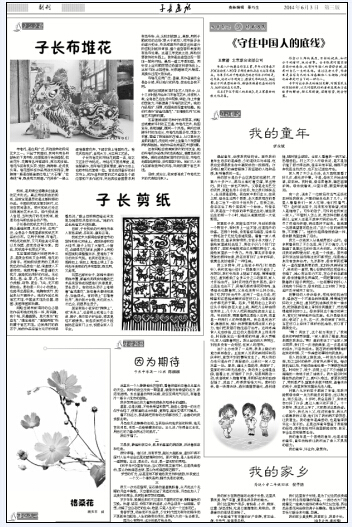

子长剪纸

剪纸,是用镂空透雕来创造美的艺术形式。真正用纸剪成的剪纸,目前发现最早的是北朝时期的作品。中国的剪纸发展到宋代,已经在民间普及。明代剪纸已经达到很高的艺术水平。清代剪纸进入宫廷,当时流行的花字剪纸,就是书法与剪纸结合的产物。

子长县的剪纸艺术历史悠久,群众基础深厚,形式多样,应用广泛,全县各个角落里都有剪纸艺术品的分布。它用于刺绣、布堆花、布贴花的底样,又可用在美化环境以及祝愿、迷信活动等方面。因此,剪纸能手也层出不穷。

瓦窑堡镇四政村的居民井三多,是既会剪纸又会刺绣、堆花的多面手。把她剪纸使用的工具和剪出的作品放在一起,简直使人不敢相信。她使用着一把普通的大剪刀,就能剪出很好的作品。无论是鸟、兽、虫、草、花、枝、叶线条十分流畅,动物、昆虫、飞鸟,无不栩栩如生。那怕是一只小小的昆虫,也能寻出眉目来。她胸有成竹,剪起来从不画样子。她的作品已被省艺术馆、中国美术馆及法国,德国、美国等国家收藏。

涧峪岔镇李家塌村的白占强的作品和她的性格一样,有情趣,有个性,风趣幽默。其代表作“蛇盘兔”、“莲坐桂枝”、“寒鹊闹梅”均收藏于省艺术馆。边家湾村的薛志宁,她的作品经省文化厅的领导看后说:“截止目前陕西省还未发现与她同样风格的作品。”她的作品也被省艺术馆收藏。

目前,子长剪纸的代表性传承人有张秦娥、苏彩彩、康彩云等。

剪纸艺术大都用在新春佳节的装饰和美化环境上。遇到新春和四大佳节,窗子上贴了大窗花、小窗花,点缀得花花绿绿,炕围子上用剪纸图案贴得整整齐齐,更增加了节日的欢乐气氛。也有的在枕头上、烟荷包上、钱包上、鞋垫上绣上了各种各样美丽的花卉和图案,既实用,又美观。

将要出嫁的女子,新婚夫妻的洞房布置,都喜欢用很有情趣的艺术品来装饰或祝愿他们夫妻恩爱,早生贵子。有的枕头顶子上堆绣着“鱼戏莲花”,象征着夫妻情投意合,如鱼得水。有的绣上“石榴赛牡丹”,表示郎才女貌,夫妇双方人才出众,祝愿早生贵子。

甚至有些小孩穿的“牌牌上”,或“夹夹上”,总爱绣上或堆上个老虎、狮子,表示孩子好抬举,邪恶鬼怪不敢侵身。有些农家把瓜子娃娃贴在自家门上方,祝愿全家人口平安。