涧峪岔镇,位于延安市子长县北部白于山区,相传晋文公重耳曾在此流亡12年之久。这里地下资源丰富,已探明煤炭储量达5.4亿吨,同时还是延长集团子北采油厂主采区,年产原油20万吨。近年来,该镇以市级重点镇建设为契机,大力发展蚕桑业,深入挖掘重耳文化,全力唱好“民富、民安、民享”这台民生大戏,使全镇城乡统筹发展水平迈上一个新台阶。

民富:蚕桑业鼓了百姓腰包

涧峪岔镇栽桑养蚕的历史据说可以上溯至黄帝时期。经过千百年来的发展,蚕桑业成为该镇的主导产业。2007年时,全镇栽桑面积达3万亩。但其中良桑面积只有5000亩。“良桑和普通桑树相比,叶片大、产量高、蚕爱吃。”涧峪岔镇养了一辈子蚕的老桑农赵鹏成告诉记者。

为了加快蚕桑业发展步伐,该镇制定了“十百千万”的蚕桑发展思路,即发展10个养蚕专业村、每年新建100个温室蚕棚、发展1000户养蚕大户、嫁接改良桑园1万亩。围绕这一目标,镇政府每年投资25万元,对全镇桑园进行病虫防治、松土、施肥,同时鼓励农户相互流转闲置桑园,并引进优良桑树品种,大力推广大棚养蚕、小蚕共育等技术。截至目前,全镇已有520个温室蚕棚,1200个养蚕专业户,良桑面积达到15000亩。

在规模扩大之后,提高效益就成了重中之重。“过去我们这里没有缫丝技术,只能卖蚕茧。按今年的行情,每斤蚕茧只能卖22元左右,但如果缫成丝,3斤蚕茧缫1斤丝,价格却能卖到200多元,利润一下就翻了2倍。”涧峪岔镇南家峁村光军蚕桑专业合作社理事长郭光军告诉记者,去年他在外地考察学习之后,带领村民建起了蚕丝被加工厂。“我们的蚕丝被也是按斤卖,一斤580元,一床被能卖一两千元。去年全镇一斤蚕茧都没有卖,全部被加工了,我们的产品货真价实,供不应求,最远销往了新加坡。” 除了加工蚕丝被,涧峪岔镇还利用蚕沙加工保健枕头、利用桑枝桑条培育香菇,尽可能延长蚕桑业产业链。

“过去靠卖蚕茧,每年全镇蚕桑业的产值不过七八百万元,现在我们有了这么多产品,每年产值能达到8000万元,仅利润就有5000万元!”涧峪岔镇党委书记刘征自豪地说。

事实上,除了蚕桑业,涧峪岔镇近些年还以吴亚东万头养猪场为依托,积极发展养猪、养牛等养殖业;以煤油气盐能源化工开发为依托,发展商贸流通、交通运输、劳务输出等第三产业。所有这些,都是为了让百姓腰包能更充盈。

民安:让百姓住有所居、学有所教

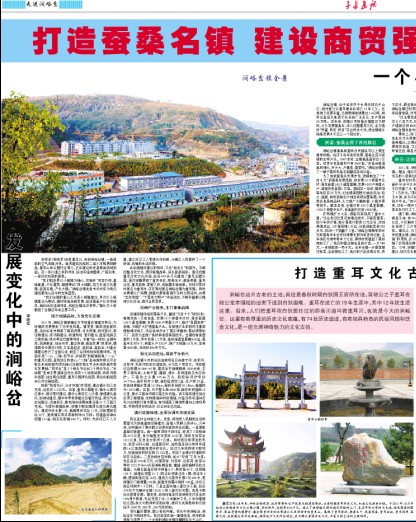

2011年,涧峪岔镇被确定为延安市级重点镇。随后,镇区原来的一片河滩地上,两排青砖灰瓦的二层商住楼拔地而起。

重耳村村民薛强分到了其中一栋。这套总面积90多平方米的房子,他掏了7万多元,政府不仅完善了水、电、路等基础设施,还给他家补助了1万多元。“原来我家只有两孔老窑洞,生活很不方便,说句不好听的,大冬天连上个厕所都得到户外去。”如今,他不仅住进了宽敞明亮的楼房,还在一楼开了间馒头店,不用再像过去那样常年在外打工了。

据了解,涧峪岔镇过去只有两条街道,两边都是平房,有30来家商铺。这批商住楼建起来以后,不仅解决了很多进城农民的住房问题,而且促进了三产发展,全镇现在商铺数达到134家。事实上,为了让群众住得安心,自从被列入市级重点镇,涧峪岔镇就按照“规划先行、分步实施”的原则,在2011年、2012年投资1.77亿元,实施了农民商住楼、阳坪大桥、改河工程等31个项目。今年,该镇计划投资1.53亿元,实施保障房建设、现代农业园区建设等14个项目。

“重点镇建设的一个目标就是吸引农民进城。我们原来的镇区人口只有2500多人,2011年以来,随着镇区环境的日益改善,进镇人口迅速增加,现在已经有5000多人了。我们正在建设300套保障房,完工后,至少可以吸纳1000人进镇居住。再加上煤炭资源即将开发,镇区人口上万一点问题也没有。”镇长齐小昕说。

当然,农民进城,不仅要住得好,还要能致富。为了解决农民的后顾之忧,涧峪岔镇启动实施了重耳川治沟造地项目,建设总规模达5800多亩的这一项目,建成后可新增高产坝地660余亩。

大人的安居乐业不成问题,孩子的教育自然也不能成为问题。“原来镇上没有幼儿园,孩子们普遍只上一年学前班。今年,我们下决心把中小学校舍进行了合并,将原来的小学改造成了可容纳400名孩子的高标准幼儿园,不仅能满足现在需求,就算以后城镇人口增加了,孩子上幼儿园也不成问题。”齐小昕镇长说。

实际上,按照涧峪岔镇的“教育振兴计划”,从2008年起,该镇每年拿出10多万元用于师生奖励、教学改革、校舍供暖、器具维修等。今年,全镇69名考上本科的学子都获得了镇政府每人1500元的奖励。

此外,近两年,镇上还争取1000多万元资金为中学兴建了教师周转房和学生宿舍楼,学校教学环境得到极大改善。

民享:打造重耳古文化名镇

涧峪岔镇是个有故事的地方。相传,春秋时期,晋献公次子重耳遭献公宠幸骊姬迫害,逃至白狄避难,历时12年之久,期间他娶妻生子,扶助农桑。而白狄居于秦、晋之北,首府就在今天子长县境内。后来,当地人把重耳在白狄居住过的那条川道叫做重耳川,即现在的涧峪岔上下川道。

“现在的城镇建设,往往只顾及表面繁华,而很少问津精神层面,我们在重点镇建设中特别注意这一点,因此提出要打造重耳古文化名镇,让人民群众享有一个物质、精神双具备的家园。”刘征书记说。

为了深入挖掘重耳文化,涧峪岔镇派人专程前往山西绛县、介休绵山等与重耳相关的地方考察考证,并制定了打造文化古镇的周密策划方案。

涧峪岔镇打造古文化名镇的第一个大动作,是在镇区建设了占地12亩的重耳公园。据介绍,公园山体高12米,寓意重耳在此生活12年;西门共69级台阶,寓意重耳一生经历了69个春秋;台阶共分为3个平台,分别寓意重耳作为晋国公子、流亡列国、返晋复位的三个人生阶段。

进入公园,品字形陈列的三块文化墙是个亮点,墙上生动地雕刻着重耳奔狄、娶妻生子、重耳别妻、栽桑养蚕、重耳出征、秦晋之好、霸业百年等故事。另外,聚贤亭、盟誓台等景观也各有各的典故。

事实上,重耳公园不仅宣传了重耳文化,也让镇上百姓有了一个休闲娱乐的好去处。9月11日下午6时多,记者看到,公园里前来游玩的居民有上百人之多,有的扭秧歌,有的聊天,其乐融融。

为了更好地宣传重耳文化,今年涧峪岔镇将镇区所在的刘家坪村改名为重耳村,并且正在谋划将镇名也改为重耳镇。今年2月,该镇还在西安召开了重耳文化专家征询意见会。

“除了重耳文化,涧峪岔镇其实可挖掘的文化资源还很多。据延安市文物考察队对境内文物遗迹进行考察,仅确定了的历史遗迹就有74处之多,上自新石器时代,下至革命战争时期。下一步,我们打算再建一个民俗文化展览馆和一个陕北石雕博物馆,将涧峪岔镇真正打造成陕北古文化名镇,让生活在这里的百姓充满幸福感和自豪感!”刘征书记说。(转载自《陕西日报》)

换然一新的城区街道

扩建后的涧峪岔中学